A 11 ans, j’ai remporté le 1er prix d’un concours organisé par les Editions de l’Amitié et on m'a demandé de choisir entre 50 livres de littérature jeunesse ou une journée avec un écrivain à Paris - un écrivain valait donc 50 livres ? - j'ai choisi sans hésiter de rencontrer l’auteur. A Paris ou ailleurs.

Nicole Vidal m’a baladée pendant 8 heures sur son scooter à travers la ville. On a mangé des glaces et des crêpes, on a discuté toute la journée comme de vieilles copines qui ne se seraient pas revues depuis longtemps. Elle m’a raconté ses voyages en Amérique du Sud, ses tours du monde à moto, son enfance en Indochine, ses petits boulots. Devant la cage des éléphants du zoo de Vincennes, je lui ai raconté les histoires que je gribouillais sur le bureau de ma chambre et elle m’a demandé de choisir le titre du roman qu’elle était en train d’écrire après m’en avoir fait un résumé.

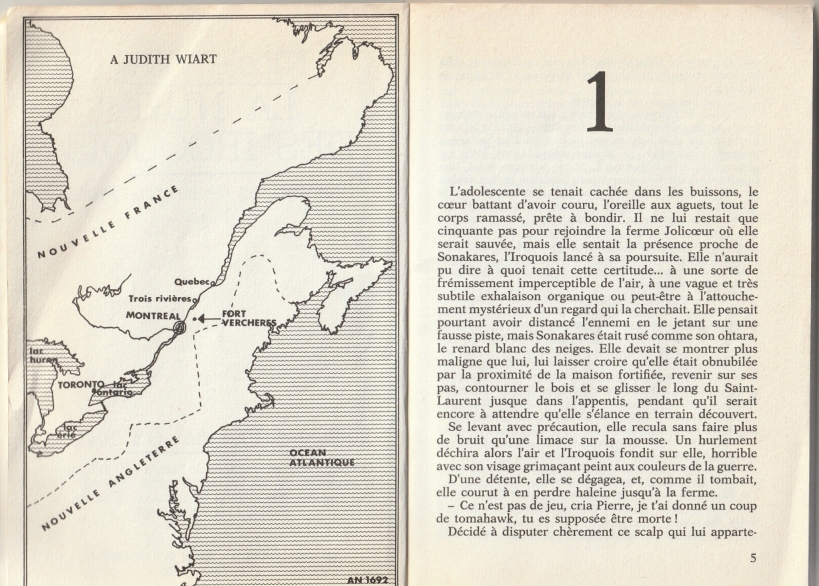

J’ai réfléchi, puis j’ai dit : La Nuit des Iroquois.

Je l’ai reçu un an plus tard dans ma boite aux lettres, il m’était dédié. Un mot à l’encre bleu ciel était ajouté sur la première page : « A Judith (Juju pour les amis) avec l’espoir que ce livre la décidera à écrire les jolies histoires qu’elle m’a racontées. Affectueusement, Nicole Vidal ». Le sort était jeté.

Nous ne sommes jamais revues mais nous avons correspondu pendant vingt ans, puis elle est morte. Je ne l'ai su que parce que les lettres se sont arrêtées un jour.

Chaque mot jeté sur une feuille depuis cette rencontre est en partie dédié à ma fée baroudeuse.