Nouvelles

-

barbares

« Quel horrible ogre sexuel que ce Picasso ! Quel salaud machiste que cet affreux Beigbeder ! Pauvres femmes ! » s’indigne Chloé, 25 ans, en scrollant son smartphone. Mais elle s’est mise en retard et doit se dépêcher car elle a rendez-vous avec Marc, père de famille de 45 ans en instance de divorce, qui a abandonné femme et enfants (au nombre de 3) pour elle. Chloé doit annoncer à Marc qu’elle le quitte ce soir. Elle s’est trompée, elle n’est pas amoureuse, elle a mis trois mois pour s’en rendre compte (ça arrive à tout le monde).En fait, c’est Mathieu qu’elle aime vraiment. Chloé sait bien que Mathieu se remet tout juste de leur rupture - après un an de dépression et une tentative de suicide – et qu’il vient de rencontrer quelqu’un. Mais c’est elle la femme de sa vie. Il reviendra. Sinon, cela ne fera que confirmer ce qu’elle sait déjà : les hommes ne sont que de méprisables barbares. -

Polyamour

Comme il ne parvenait pas à entretenir une relation avec un ou une autre, et encore moins avec lui-même, Joris en conclut que le polyamour était sans doute la solution idéale pour enfin vivre un lien durable. Passer du chiffre 2 au chiffre 3 ou 4 devait permettre de multiplier les chances de survie au sein de la liaison. C’est pourquoi, quand Magali, Brahim et Léa l'accueillirent dans leur petite communauté amoureuse, son enthousiasme était grand, sa détermination à donner le meilleur de lui-même solide.

Après trois semaines de joies du corps et de l’esprit, de complicité et de jeux érotiques pansexuels, Magali s’enfuit avec le beau-père de Léa, Léa tenta d’assommer Brahim à coup de Gaffiot après son aventure d’un soir avec une Polonaise trilingue, Brahim accusa Joris de retour à des réflexes "petit-bourgeois" quand ce dernier tenta de créer une relation privilégiée avec Léa dont il était tombé raide amoureux. Léa quitta tout le monde le même jour.

Suite à cette expérience, Joris adopta une chatte siamoise agressive et exclusive avec laquelle il vit encore aujourd’hui un concubinage riche en péripéties sentimentales.

-

subversif subventionné

Un jour, le mot « citoyen.ne » finit par complètement remplacer les mots « individu » et « personne » qu’on ne trouvait même plus dans les dictionnaires. L’homme qui ramassait un papier gras sur la plage ne se désignait plus comme « humain », « bipède », « mammifère » mais comme « citoyen responsable au service de la collectivité ». Les programmations des théâtres ne proposaient plus d’œuvres à visée artistique mais des objets idéologiques édifiants propres à éclairer le/la « citoyen.ne-républicain.e ». Les musées croulaient sous les expositions « pédagogiques » et les seuls livres vendus en librairie n’étaient plus que des essais sentencieux destinés à donner des clés pour accéder à un monde meilleur. Chacun agissait pour sa paroisse identitaire et communautaire et l'artiste se voyait peu à peu remplacé par le gentil animateur culturel. La subversion était subventionnée.Bref, tout cela avait bien commencé à complètement foirer à un moment de l’Histoire de l’humanité, mais quand précisément, Marcus n’était pas en mesure de répondre ; il était déjà né quand la poésie elle-même n’était devenue qu’un ramassis de textes conformes aux valeurs normatives de l’époque : érotisme poseur et blabla sociétal. Seule certitude : l’art et la littérature étaient morts depuis longtemps et tout le monde semblait très bien s'en porter.Illustration : « Minuit, l’heure blasonnée » (1961), de Toyen, huile sur toile.

Un jour, le mot « citoyen.ne » finit par complètement remplacer les mots « individu » et « personne » qu’on ne trouvait même plus dans les dictionnaires. L’homme qui ramassait un papier gras sur la plage ne se désignait plus comme « humain », « bipède », « mammifère » mais comme « citoyen responsable au service de la collectivité ». Les programmations des théâtres ne proposaient plus d’œuvres à visée artistique mais des objets idéologiques édifiants propres à éclairer le/la « citoyen.ne-républicain.e ». Les musées croulaient sous les expositions « pédagogiques » et les seuls livres vendus en librairie n’étaient plus que des essais sentencieux destinés à donner des clés pour accéder à un monde meilleur. Chacun agissait pour sa paroisse identitaire et communautaire et l'artiste se voyait peu à peu remplacé par le gentil animateur culturel. La subversion était subventionnée.Bref, tout cela avait bien commencé à complètement foirer à un moment de l’Histoire de l’humanité, mais quand précisément, Marcus n’était pas en mesure de répondre ; il était déjà né quand la poésie elle-même n’était devenue qu’un ramassis de textes conformes aux valeurs normatives de l’époque : érotisme poseur et blabla sociétal. Seule certitude : l’art et la littérature étaient morts depuis longtemps et tout le monde semblait très bien s'en porter.Illustration : « Minuit, l’heure blasonnée » (1961), de Toyen, huile sur toile. -

La guêpe

La piscine pue la piscine. C’est normal, nous sommes en fin de journée et le chlore ne libère son odeur qu’au contact des bactéries humaines, des sueurs et des urines des nageurs. Et, il y a encore beaucoup de monde en ce début de soirée lourd et orageux. Les baigneurs évoluent tranquillement dans le grand bassin de la piscine du Creusot, nagent au milieu de leurs résidus de peau et de poils.

Quand je descends la petite échelle, elle est là, posée sur l’eau. Bien sûr, elle m’a retrouvée.

La première fois que je l’ai chassée, nous petit-déjeunions, Céline et moi dans le salon, près de la fenêtre de son appartement qui donne sur la rue des Moineaux. Comme je ne suis pas phobique, je suis restée calme, je n’ai pas fait de gestes excités ni poussé de cris, j’ai juste ouvert la fenêtre pour l’aider à sortir puis je l’ai refermée sur elle.

Quelques minutes plus tard, elle est revenue par la porte du salon et s’est dirigée droit sur moi sans hésiter une seconde, sans pratiquer sa danse volante de guêpe qui cherche un endroit pour se poser. Elle a tourné plusieurs fois autour de ma tête. Son bourdonnement furieux semblait me dire : Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Qu’est-ce que tu crois, minable créature ? Où tu iras, j’irai.

Céline voyant mon irritation – car je n’avais pas encore peur, c’est venu plus tard – m’a fait remarquer qu’il y avait beaucoup de guêpes cet été et qu’elles étaient particulièrement agressives.

- Mais tu ne vois pas que c’est la même que tout à l’heure ?!

Elle m’a regardé un peu étonnée et nous n’en avons plus reparlé. J’ai réussi une nouvelle fois à m’en séparer quand elle s’est posée sur une serviette en papier pour lécher une tâche de confiture à l’abricot. Je l’ai emprisonnée sous un verre puis l’ai relâchée à une autre fenêtre de l’appartement afin de la désorienter.

Je ne l’ai pas vue durant quelques heures.

C’est au restaurant où nous déjeunions qu’elle est réapparue.

Cette fois, elle n’a pas tournoyé autour de moi, n’a émis aucun son. Elle est restée durant tout le repas sur le goulot de la carafe d’eau sans bouger une aile, juste comme ça, à m’observer, à me fixer du regard. Je faisais comme si de rien n’était pour ne pas alerter Céline qui semblait ne pas avoir remarqué sa présence mais je gardais un œil sur l’insecte, méfiante. Son impassibilité m’a fait penser aux attitudes des parrains de la mafia dans les films de Scorsese quand ils veulent impressionner leurs adversaires par des silences très longs et une absence de mimiques, juste avant le coup fatal. C’est à cet instant que j’ai commencé à avoir peur. Son calme forcé était autrement plus inquiétant que son ire matinale.

Plus tard, elle m’a attendue dans la cabine d’essayage de la petite boutique dans laquelle j’achetais un maillot de bain, puis elle m’a suivie chez le glacier complètement excitée cette fois, virevoltant comme une folle au-dessus de mes boules coco-citron, ne me laissant aucun répit, suçotant ma glace, revenant toujours plus déterminée quand je la chassais. Il y avait des dizaines de coupes sur la terrasse, c’est la mienne qu’elle avait choisi de harceler. Pas une autre guêpe à l’horizon.

A ce moment-là, j’ai eu des envies de meurtre, je regrettais de l’avoir relâchée le matin-même et j’en étais venue à imaginer des scénarios de torture, des pièges au sirop de grenadine dans lesquels je la regarderais agoniser jusqu’à son dernier battement d’ailes et même des mutilations savantes dans le but de séparer ses ailes de son corps et son corps de sa tête dans laquelle j’aurais, dans un dernier geste vengeur, enfoncé son affreux dard.

- Tiens, ta copine est revenue on dirait ? a plaisanté Céline en dégustant sa menthe-chocolat.

Ça n’avait rien de drôle. Qui sait si le gouvernement n’avait pas lancé des prototypes de drones pour espionner certains citoyens ? Il ne devait pas être difficile de créer de petits insectes volants munis de micro-caméras guidés par un système GPS. Ils en étaient sans doute à l’étape des essais et avaient choisi au hasard des cobayes parmi la population vacancière. Complètement au hasard. Ma vie ne présentait rien d’intéressant à espionner. Ni celle de Céline a priori (mais peut-être était-ce elle qui était visée, au final ?).

Retrouver ma guêpe à la piscine est un soulagement. J’ai besoin d’elle comme preuve. Ma thèse tient. Personne ne nie la prolifération de l’espèce cet été, pas plus que le caractère agressif de leur comportement.

- Y a de sacrés bourdons, aujourd’hui.

Les gars sont là, au bord du bassin. Choisissant entre Céline et moi, nous comparant. Le mâle alpha prend la parole. Pas longtemps. Il s’interrompt au milieu de sa seconde phrase. Il part dans un petit cri ridicule.

- Pute de guêpe, elle m’a piqué !

Je repars en dos crawlé, souriant au ciel. Céline me parle « d’ange gardien ».

Ma guêpe m’accompagne dans mes longueurs. Je jurerais presque qu'elle m’encourage. Du moins, je ressens sa présence ainsi en cette fin de journée. C’est comme si elle et moi étions en communion à présent. L’espionne est-elle aussi une protectrice ? Ces petits robots ailés ont-ils vocation aussi bien à épier et qu’à protéger le citoyen lambda ?

C’est en l’observant à mon tour que j’en saurai plus, me dis-je, lors de la dernière longueur de brasse coulée. Mais à la sortie de la piscine, je ne la retrouve pas et nous passons la soirée sans elle. Plusieurs fois, je pense entendre sa petite musique mais il s’agit d’une mouche puis d’un moustique.

La nuit-même, je fais un rêve. Céline, saisit un livre de Christian Bobin, La Plus que vive, et s’en sert pour écraser violemment ma guêpe posée sur une flaque de glace fondue.

Je me réveille en sursaut. Je suis en nage. C’est la dernière fois que je la reverrai.

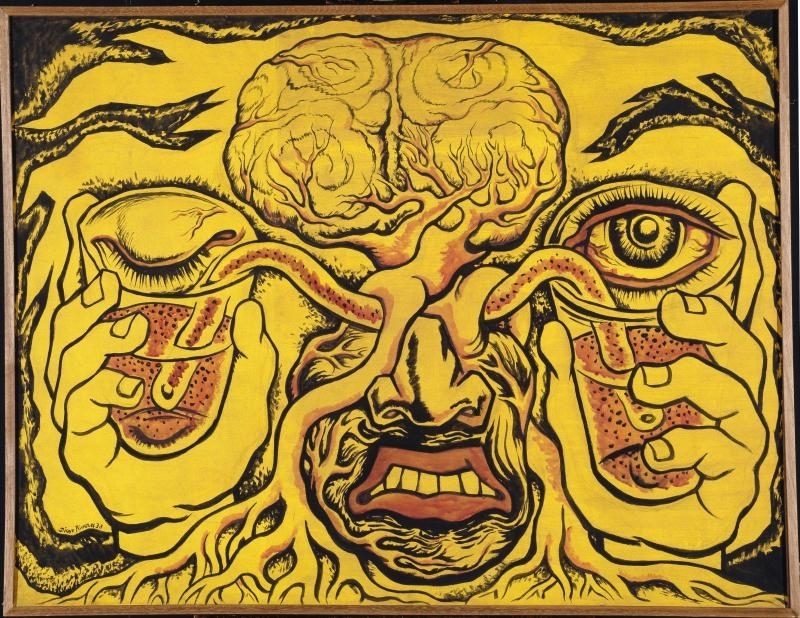

Illustration : Céline Papet

Lien permanent Catégories : Bestiaire, Céline et Judith : image et texte, Elles, Fiction, Nouvelles 0 commentaire -

Boule à neige

Je vis dans une boule à neige. Il n’y fait ni chaud ni froid. J’ai un époux, qui porte une chemise à carreaux, et un enfant qui tient un chien avec une laisse. Ils sont à côté de moi, à ma droite. Mon mari ne tient pas ma main mais une hache dont il ne se sert pas. Nous sommes debout devant un chalet en pin nordique sur lequel est inscrit le mot « CHALET ». Le chien semble à l’arrêt comme s’il guettait une proie. Si vous approchez votre visage du plexiglas, vous verrez un petit lapin blanc au pied d’un sapin situé derrière le chalet. Le chien ne l’a jamais attrapé. Mon enfant ne sourit pas, il tient la laisse. Mon mari tient une hache. Moi, je ne fais rien de spécial. Mes mains sont posées sur un tablier vert posé sur une robe rouge. Nous ne sommes ni heureux ni malheureux. J’attends que la neige tombe. C’est de plus en plus rare.

-

l'arbre sans vent

Je regarde parfois cet arbre dont les feuilles dansent secouées par le vent devant ma fenêtre en imaginant quelques secondes que le vent n’existe pas.Le vent n’existe pas mais les feuilles bougent cependant.Cela ne va pas de soi.J’ai dû m’y reprendre plusieurs fois parce qu’au début j’avais du mal à me départir de l’idée du vent. Je savais qu’il était là.Et pourtant, le vent n’est perceptible - en dehors de sa musique quand il se frotte à la matière - que par l’agitation des éléments qu’il fait se mouvoir. Posez un double vitrage entre vous et lui ; plus aucun son ne vous parviendra et vous n'aurez accès qu'au le balancement des feuilles et des branches.Alors, au bout de quelques tentatives - trois, quatre, cinq - l’arbre finit par danser seul. Le vent n’existe plus.L’arbre devant la fenêtre crée sa propre chorégraphie dans l’espace, juste pour vous. C’est le moment où il faut l’applaudir pour le remercier de ce spectacle prodigieux et rare.Avant que l’appréhension du vent ne revienne. Parce qu’elle revient.Oui, je vous ai prévenus, c’est un exercice difficile. -

Longtemps, il pensa que si sa poésie était fade, c'était parce qu'il ne souffrait pas suffisamment

Longtemps, il pensa que si sa poésie était fade, c'était parce qu'il ne souffrait pas suffisamment. Il n'avait même pas eu la chance de vivre une enfance calamiteuse comme certains de ses confrères. Considérant que sa vie n’était pas assez pourvoyeuse de malheurs, il décida, un jour, de tremper sa plume dans le sang de scarifications qu’il prenait soin de s’infliger quotidiennement à l’aide d’une petite lame de rasoir bien affutée. Comme il n’avait pas eu soin de l’aseptiser régulièrement, il chopa une vilaine septicémie et son corps fut bientôt recouvert de cicatrices purulentes à vif.Il souffrit beaucoup. Beaucoup. Étrangement, sa poésie ne s’en trouva ni pire ni meilleure. -

Cuenta de ahorro ou Livret de développement durable

FRACAS, revue littéraire bilingue franco-argentine publie l'une de mes nouvelles traduite en espagnol par Ines Alonso Alonso.Pour accéder à la version française, cliquer sur FR.CUENTA DE AHORRO : l'histoire de Michel ou une parabole politique sur l'asservissement consenti ? A vous de voir !Merci à toute l'équipe de FRACAS.

FRACAS, revue littéraire bilingue franco-argentine publie l'une de mes nouvelles traduite en espagnol par Ines Alonso Alonso.Pour accéder à la version française, cliquer sur FR.CUENTA DE AHORRO : l'histoire de Michel ou une parabole politique sur l'asservissement consenti ? A vous de voir !Merci à toute l'équipe de FRACAS. -

Mignardises

Jacqueline et Nicole se réunissent tous les mardis pour parler des maladies et des malheurs qui affectent leurs connaissances communes. Gourmandes, elles grignotent des mignardises achetées chez Bouillet et dégustent du thé Earl Grey tandis qu’elles énumèrent leurs maux, du plus bénin au plus tragique : la varicelle du petit Barnabé, le durillon récidivant de Marie-Cécile, le troisième divorce de Jean-Nicolas et son remariage avec « une arabe », la chute de Simone dans les escaliers de la maison de retraite et sa fracture du col du fémur, l’agression sexuelle de la fille du voisin du cinquième étage par un chauffeur Uber, la démence dégénérative de Mme Rioux qui lui fait dire des mots orduriers et se déshabiller devant des gens, le cancer du sein de Mme Richard, le cancer du rein de M. Bonin, les métastases aux poumons et au cerveau de M. Langlois. Quand elles ont fait le tour des malades et des victimes, elles passent aux morts tout frais. Cette semaine, Ginette, la pauvre, a été retrouvée morte chez elle dans un état de décomposition avancée. Personne ne s’était inquiété de son absence car elle devait partir en voyage organisé. Il faut dire aussi qu’elle ne décrochait jamais le téléphone quand on l’appelait et qu’elle est un peu punie de son manque de civilité. Comment pouvaient-elles savoir ? Enfin, elles lisent les derniers titres de la revue Détective à laquelle Nicole est abonnée : Le couple qui enlève les enfants, Tuée en pleine nuit dans le lit conjugal, La mort au bout du rêve, Violée par l’amant de sa mère et feuillètent les numéros en commentant les images « c’est pas dieu possible, mourir si jeune » « on ne peut plus faire confiance à personne » « les hommes sont si cruels » « on n’est plus en sécurité nulle part ». Après leur petit goûter hebdomadaire, au moment de se quitter, elles médisent une dernière fois de leurs meilleures amies encore vivantes et se donnent rendez-vous à l’enterrement de Ginette pour voir la tête des descendants qui ne seront là que pour l’héritage « les gens sont sans cœur, c’est affreux ».

-

Acqua in bocca

Lundi 15 avril 2019

Ça y est, je pars demain pour Florence. Ma mère me serine que c’est « la plus belle ville du monde ». On verra bien… Je sens qu’elle meurt d’envie de me raconter ses propres souvenirs dans cette ville, elle et mon père en auberge de jeunesse, etc. Heureusement, elle se retient.

Mon correspondant a un prénom de vieux : Alfonso. Enfin, quand je dis « correspondant », on a échangé deux phrases sur le blog du lycée. Je sais juste son âge, 16 ans comme moi, et qu’il habite un quartier du centre-ville un peu stylé. Je suis dég parce que Maxime ne sera pas là. Ses parents l’ont obligé à faire allemand en deuxième langue. Il se tape Mme Picaud en cours, une vraie folle, on l’entend gueuler de l’autre bout du couloir. Les profs d’allemand et de latin, c’est toujours des femmes un peu vieilles, un peu moches genre leurs vêtements datent des années 80 et elles portent des lunettes pourries. Notre prof d’Italien, c’est M. Barki. Ça va, c’est pas le pire. Il fait des blagues en italien qui font rire que lui, et Marina aussi, qui est d’origine italienne par sa mère et parle français et italien chez elle. Du coup, il lui fait des gros clins d’œil pendant tout le cours, c’est super lourd. Enzo dit que Barki veut se la faire. Mais bon, c’est normal parce que Marina, tout le lycée veut se la faire et c’était la même chose au collège. C’est pas très original. Bon, je vais faire mon sac. Ma mère m’a tout préparé comme si j’étais pas capable de mettre 5 boxers, 3 jeans et des t-shirts dans une valise. C’est le printemps et je ne pars pas pour la Mongolie, c’est bon. Heureusement sinon on aurait jamais retrouvé Mélanie parmi tous les mongoliens ! Ouais, je sais, je suis trop drôle. Bon allez. A domani.

P.S : je suis censé écrire mon journal en italien mais je sais encore moins écrire que parler. Barki a dit : vingt lignes chaque jour (rapport avec une citation de Stendhal, son auteur préféré, qui en mordait tellement pour la pizza qu’il a demandé que sur sa tombe soit gravé son C.V. en italien, ou un truc comme ça).

« Vingt lignes par jour ». Tu parles… je traduirai tout avec google trad en rentrant, basta ! Enfin pas tout. Vu comme c’est parti, je vais devoir un peu censurer.

Mardi 16 avril 2019

Quel putain de boulet, Mélanie. La mongolito a vomi pendant tout le trajet. 12 heures de car, ça puait, c’était dégueulasse. Elle était à côté de Juliette qui, du coup, a vomi aussi. Ça a fait une chaine de vomi pendant les 3 dernières heures de trajet. Moi, c’était limite, mais j’ai réussi à me retenir. On est arrivé à 22 h 30 à la gare de Florence-Santa-Maria-Novella où les familles d’accueil sont venues nous chercher. J’avais l’impression de sentir la sale odeur de moisi du car. Alfonso m’a regardé bizarrement quand je lui ai serré la main, avec un air un peu véner ou dégoûté, je sais pas. Je savais pas comment expliquer en italien que des gens avaient été malades dans le car. Le père d’Alfonso, lui, était sympa et faisait exprès de parler lentement pour que je comprenne dans la voiture. Il m’avait préparé un sandwich super bon avec du jambon sec et de la mozzarella mortelle. Je sais que la mère n’est pas là en ce moment mais j’ai pas bien compris pourquoi. Alfonso n’a pas parlé de la soirée. Dans la cuisine, il m’a regardé manger. J’ai essayé de lui parler en italien, deux-trois phrases, histoire de, mais il répétait « non capisco » (je ne comprends pas). Son père, un moment lui a mis une grosse tape sur la tête et m’a dit en souriant : « Parli molto bene l’italiano, Lucas » (tu parles très bien italien, Lucas) puis il a engueulé son fils qui est parti se coucher en faisant la tronche. De toute façon, je suis naze, j’ai pas réussi à dormir dans le car. Ce qui est cool, c’est que j’ai une chambre à moi, j’avais peur de devoir partager. Je n’aime pas dormir dans la même pièce que quelqu’un. Buena note (y a un ou deux t ?). Je vérifierai plus tard.

Mercredi 17 avril 2019

Dans les voyages, les séjours à l’étranger, les trucs les plus dingues se produisent toujours au tout début, dès les premières 24/48 heures. Après, soit ça se calme, soit on s’habitue aux trucs trop chelous. Enfin, c’est pas moi qui le dit, j’ai pas assez d’expérience pour l’affirmer, mais ma grande sœur si. Et là, je vérifie à quel point c’est vrai. Sans pouvoir accuser le décalage horaire ou ce genre de connerie.

Donc, là, je m’inquiète pas de faire mes vingt lignes. Je vais les exploser.

Ma journée a été chelou du début. Dès le réveil. Dans l’appart, on n’était plus que deux. C’est Alfonso qui m’a réveillé en… J’ai d’abord cru que c’était le chat de la maison qui venait me réveiller, pas en grattant à ma porte mais en la défonçant (en essayant de la défoncer) à coup de tête ou d’épaule. Je me suis levé, j’ai ouvert la porte pour m’apercevoir que c’était Alfonso qui lançait son chat contre le mur (en prenant son élan !). Quand je lui ai demandé s’il avait pas peur d’esquinter son gatto, il m’a dit que c’était pas le sien mais celui de sa mère. Que si c’était le sien, il lui ferait un truc pire. Enfin, c’est ce que j’ai pigé. Sympa…

Le père était parti laborare. La mère, toujours aux abonnés absents.

Ensuite, Alfonso m’a présenté Emmanuella Iorimini. Il m’a répété son nom pendant plusieurs minutes, puis il a allumé l’écran de l’ordi familial. Direct, Youporn en italien. J’ai pas été surpris. Emmanuella Iorimini était une star du porno, elle suçait des trucs énormes, elle n’arrêtait pas même si on lui pinçait le nez, pas de quoi être choqué.

Mon absence de réaction a énervé Alfonso (il croit qu’on a pas Youporn en France ?). Le coup du chat m’avait plus gêné, mais je n’ai pas voulu lui faire plaisir en en reparlant. J’ai pensé que j’étais parti pour une journée-test, et je n’aimais pas trop la sensation.

L’après-midi, on avait rendez-vous avec nos deux classes pour visiter La Galleria di Uffizi dans le centre de Florence. On a fait la queue cent ans alors qu’on avait un passe. Mais franchement, ça valait le coup. Le prof nous a présenté un power-point avec les tableaux de Botticelli avant le départ, mais les voir en vrai, c’est autre chose. D’abord, la plupart sont super grands, il faut s’asseoir et les regarder de loin pour vraiment les voir. La Naissance de Vénus, c’est mon préféré. La fille a quelque chose que j’aime bien, un air romantique (je me ferais engueuler par la prof d’Art parce que c’est pas du tout l’époque Romantique, mais bon, je me comprends) et des cheveux de malade qui couvrent juste son sexe. C’est trop sensuel. Bien sûr, Enzo a passé son temps à faire le con dans la salle en commentant tous les tableaux : Putain, elles avaient des gros bides de femmes enceintes les femelles à l’époque ! Regarde, celle-là, on dirait la grand-mère de Mongolito ! Pendant ce temps-là, Barki était collé à Marina et lui expliquait des trucs en italien en faisant des grands gestes avec les mains comme les mecs dans le coin. Les correspondants italiens avaient l’air un peu blasés parce qu’à mon avis, ils ont déjà visité tous les musées de la ville mille fois depuis leur naissance. Alfonso, lui, ne parlait à personne, même pas aux gars de sa classe mais je voyais bien qu’il arrêtait pas de zieuter vers Marina.

Elle a quand même raison sur une chose ma mère : c’est une ville qui tue tout d’un point de vue esthétique. Stendhal s’évanouissait à chaque coin de rue, il parait. C’est pas pour rien.

En fin d’après-midi, on est rentrés chez Alfonso. Le père n’était pas revenu du boulot. Je suis allé aux toilettes et j’ai entendu la porte de sa chambre claquer. Je ne l’ai plus revu. Je suis allée me servir dans le frigo à 21 h parce que j’avais faim, j’ai trouvé des bouts de fromage et un yaourt aux fruits et je suis allé les manger en solo dans ma chambre.

Je vais me coucher, demain c’est quartier libre dans les familles. Ça ne me fait vraiment pas triper vu l’ambiance.

Dodo.

Putain. J’ai trouvé un oiseau mort sur mon oreiller. Une sorte de moineau. Son corps était raide. La tête penchait sur le côté. J’ai eu un haut-le-cœur. J’ai viré la taie, je me suis allongé et j’ai essayé de dormir. Je me suis relevé pour écrire, parce que j’y arrivais pas.

Ce mec est complétement pété. Il a commencé la journée avec le chat, il l’a finie avec un oiseau.

Complètement pété.

Jeudi 17 avril 2019

Le fiume. C’est le premier truc dont Alfonso m’a parlé en nous servant un café dégueulasse le matin. Venir jusqu’en Italie pour boire cette merde, c’était bien la peine. Comme il en avalait également, c’était la preuve qu’il n’essayait pas de m’empoisonner avec. Pour le reste…

Un café dégueulasse accompagné de rien du tout. J’ai moi-même inspecté les placards de la cuisine, sous le regard amusé de l’autre malade. Avec mon micro-diner de la veille, j’avais de quoi avoir les crocs.

Le fiume, donc. Alfonso n’avait que ce mot à la bouche. On avait rendez-vous sur les quais de l’Arno, avec des potes à lui, c’était pas un truc organisé, officiel, prévu par les adultes.

Mon ventre couinait salement. Cela me mettait encore de plus mauvais poil, mais je me suis dit que ça n’était pas plus mal, si des connards voulaient m’emmerder, ils allaient trouver à qui avoir affaire. Si le but de l’Alfonso, c’était de m’affaiblir en m’affamant, il avait choisi la mauvaise stratégie.

J’ai reconnu aucun de ses copains de classe. De nouvelles têtes, et plutôt des têtes de gars éjectés des cours, voire de débiles jamais scolarisés. Ses parents savent-ils qu’il fréquente des freaks pareils ?

Même en plein jour, les quais m’ont paru glauques. Pas aménagés, comme dans ma ville. De l’herbe, une sorte de pelouse sauvage qui pue l’urine. Des crottes de chien comme des gravats. Et, posé au milieu de tout ça, un petit sac. Je l’ai vu bouger tout de suite.

L’un des jeunes tarés a dit un truc où il était question d’une française à attendre. Et qui je vois finir par se pointer, au bras d’un autre loulou (on devait bien être 7 ou 8 à ce moment-là) ? Mélanie ! La mongolito a paru soulagé de m’apercevoir. Même moi, j’étais pas mécontent qu’on soit ensemble, finalement.

Le sac bougeait toujours. Alfonso a dit un truc au sujet du sac et de son contenu que je n’ai pas compris mais qui a épouvanté Mélanie. Elle captait plus de trucs que moi en italien, finalement.

Puis, le coup de pied, et plouf. Plus de sac.

On a bougé. Mongolito pleurait tout ce qu’elle pouvait.

Je lui ai demandé ce qu’il y avait dans le sac. Des chatons. Une vraie bande de psychopathes sortis tout droit d’un épisode de South Park en moins drôles. J’ai demandé à Mongolito de se calmer parce que ça risquait d’exciter encore plus les grands malades. Mais elle continuait de chougner tout ce qu’elle pouvait. Elle m’a expliqué que l’un des mecs de la bande était le grand frère de sa correspondante. Elle est tellement con, Mélanie, que la première chose qu’elle trouve à faire en arrivant en Italie, c’est de sympathiser avec le mec le plus débile du pays. Comme elle se fait jamais draguer, elle a dû kiffer qu’un gars lui adresse la parole sans se foutre de sa gueule. Mais bon, elle aurait dû tilter : il a trois ans de plus que nous et il a redoublé au moins quatre fois, je pense. Il fait 2 m 12 et pèse 150 kilos. Je ne serais pas rassuré du tout de vivre sous son toit même pendant 6 jours. On a récupéré, elle et moi, les deux pélos les plus timbrés de Firenze, ça nous fait un point commun…

Les crétins, eux, riaient derrière notre dos, trop contents de leur blague.

Mélanie m’a dit qu’elle préférait rentrer retrouver sa correspondante. Si on m’avait dit un jour que ça me ferait chier de la voir partir… J’étais de nouveau seul avec les néo-nazis tortionnaires d’animaux.

Bizarrement, après ça, il n’est rien arrivé de neuf. Ces mecs passent leur temps à rouiller devant un centre-commercial pas loin de la place San Marco. Ils habitent l’une des plus belles villes du monde et leur occupation favorite consiste à picoler de la bière dégueulasse devant un C.C. et à siffler les filles. Autant dire que je me suis bien emmerdé. J’ai eu le temps de faire des réserves de bouffe avec mon argent de poche et j’ai avalé quatre parts de pizza à midi, celles qui sont vendues 2-3 euros dans tous les petits snacks de la ville. Au moins, cette sortie m’aura permis de MANGER.

Demain en fin d’après-midi, j’ai un rendez-vous skype avec ma sœur.

Demain soir, les vacances de Pâques de la Toscane commencent. Pour fêter ça, y a une soirée chez la correspondante de Marina. Toute la classe d’Alfonso est invitée. Même lui.

Vendredi 18 avril

Alfonso me fait du chantage !

Pour une fois, je n’attends pas de me coucher pour tenir ce journal, je l’attaque dès le début d’aprèm’ tellement j’ai les boules depuis ce matin, tellement l’autre con me fait chier. Son sale petit jeu : me menacer de ne pas être de la soirée chez la correspondante de Marina. D’y aller seul. Sans moi. Pour qui il se prend ?

On a fini par bien s’accrocher avec des injures en français, en italien, en anglais.

La suite dans quelques heures. Le temps que je règle un problème de fringue… Ma mère a merdé quand elle a fait ma valise, et je me retrouve presque à court de tee-shirt. Très très strange. Je croyais avoir emmené le bon nombre, pourtant. Ça s’évapore, les tee-shirts ?

La suite, donc :

À 17h, j’ai skypé avec ma sœur. Je ne l’avais pas vu depuis quatre-cinq jours, j’ai eu l’impression qu’elle avait pris plusieurs années, comme si on n’était plus dans le même espace-temps. Je le lui ai dit, elle m’a cité une scène de « Interstellar », je n’avais pas vu le film, fin de la discussion. Enfin, j’ai quand même eu le temps de lui raconter, en version light, ce qui m’arrivait depuis lundi, comment j’étais traité, tout ça… Elle m’a juré de ne pas en parler aux parents. Sinon, je lui ai promis un sort pire que celui qu’Alfonso m’inflige, jour après jour.

Fin d’aprèm’ : l’impression qu’Alfonso fait profil bas. Comme s’il avait eu besoin de moi pour un truc mais qu’avant, il devait se faire pardonner. Je lui ai demandé où avait lieu la soirée. Il a fait l’effort pour me faire comprendre que la correspondante de Marina créchait dans un quartier plus classe que le sien. Le sien n’est pas si mal (je ne sais plus si je l’ai déjà décrit dans ce journal, faudrait que je vérifie, mais j’ai la flemme), mais j’ai bien vu sa sale petite figure être déformée par la jalousie. On aurait dit un effet de « morphing » typique du début des années 2000, comme dans les vieux clips de Michael Jackson. Trop drôle…

On décolle à 20 h. Alfonso m’a même prêté un tee-shirt. Le motif ? Une sirène à moitié croquée au niveau de la queue. Le genre de truc qu’on porte qu’en Italie.

Samedi 19 avril

Pas pris le temps d’écrire au retour de la soirée d’hier car ça s’est fini à 3 h du mat… J’ai un gros mal de tête. Il y avait presque tout le monde de la classe (à part Lucie qui a chopé une gastro, il parait, et Malik qui devait rester dans sa famille pour fêter l’anniv de la grand-mère de son correspondant, meskine…).

Bon, comment dire, trop bizarre la teuf… Et surtout, un truc de dingue sur Alfonso. J’essaie de raconter dans l’ordre.

Quand on est arrivé, il y avait du rap italien qui s’entendait jusque dans la rue. Franchement, le rap italien, ça fait pas trop sérieux. Je sais pas, c’est pas une langue assez trash, on n’y croit pas. La corres’ de Marina nous a ouvert, elle est aussi canon qu’elle. C’est un truc que j’ai remarqué, c’est chelou mais les correspondants, dans l’ensemble sont assortis. Je sais, du coup, c’est pas une bonne nouvelle pour moi, mais en gros, c’est la loi générale. Mélanie est chez une trépanée, Marina est chez la plus bonne des filles du lycée italien, Enzo est avec un gros lourd comme lui, etc. Je dois être l’exception qui confirme la règle. Ou bien, je ne me vois pas comme je suis vraiment. Merde. Non, mais, étant donné ce que j’ai découvert cette nuit, je ne suis définitivement pas de la race d’un Alfonso.

Bref, il y avait du rap à fond, on s’entendait pas parler et aussi il y avait de l’alcool, un truc de fou. Alfonso m’avait prévenu, un appart de riches très riches en plein centre de Florence, au moins cinq chambres et un salon aussi grand que mon appartement à Lyon. Pas d’adultes.

Au bout d’une heure, tout le monde était défoncé. Mais vraiment. A croire qu’il n’y avait pas que de l’alcool dans les verres. Un moment, j’ai cru que ça allait partir en vrille genre comme dans le film de Gaspard Machin, je me souviens plus le titre ni le nom du réal’, y a des danseurs et un méchant délire de drogue qui rend taré tout le monde et les gens commencent à s’entretuer tellement ils psychotent tous les uns sur les autres. Moi-même, je ne me suis pas senti très bien. Je suis resté à végéter sur le canapé, je sais pas combien de temps. Une italienne ni moche ni belle est venue s’asseoir à côté de moi et m’a parlé pendant une demi-heure en essayant de se faire entendre par-dessus la musique mais je comprenais pas grand chose. Elle m’a dit que ce qui passait à la sono, c’était Capo Plaza. Elle arrêtait pas de toucher mon tee-shirt en me parlant de la sirène à la queue arrachée, je crois. En temps normal, ça m’aurait fait de l’effet : une fille un peu normale qui me touche le torse en me disant des trucs en italien dans l’oreille, mais là, avec l’alcool, j’avais juste la gerbe. Puis, elle a arrêté de parler et a posé sa tête sur mon épaule. Je crois qu’elle s’est endormie. J’ai vu Enzo qui me regardait de loin en rigolant et qui faisait le geste de rentrer et sortir un truc de sa bouche avec la langue pointée à l’intérieur de la joue droite. Très fin, comme d’habitude… C’est alors que je me suis dit que je n’avais pas vu Alfonso depuis un moment. La dernière fois que je l’avais croisé, c’était à la cuisine, il buvait de la bière au goulot près du frigo, tout seul, les yeux dans le vague. Je sais pas pourquoi, mais pour la première fois, j’ai eu un drôle de sentiment, comme de la pitié pour lui. Je serais presqu’allé le voir pour lui demander comment ça allait. Mais quand il m’a vu, il a de nouveau pris son air furax et ça m’a stoppé net. Après, j’ai rejoint les autres dans le salon et je ne l’ai plus revu.

Je me suis levé du canapé pour aller aux toilettes. L’Italienne s’est écroulée sur les coussins en poussant un petit gémissement et en faisant un geste comme pour me retenir.

Et là, Mélanie s’est jetée sur moi en me disant : Viens, faut que je te montre quelque chose ! Elle était tout excitée et à moitié bourrée. Elle m’a tiré par le bras et m’a emmené dans une des chambres : regarde ! Elle me tend son i-phone. Je ne pige pas tout de suite ce que je vois. La tête d’un type en gros plan maintenue par deux mecs et enfoncée dans une cuvette de chiotte plusieurs fois. Le gars se débat, la tête ressort, il suffoque et ils lui replongent la tête dans la cuvette, et ils tirent la chasse d’eau toutes les dix secondes pour maintenir le niveau du glouglou, et ils rient, et ainsi de suite. On entend des applaudissements et des phrases en italien. En musique de fond, je reconnais le titre de Capo Plaza de tout à l’heure. Je demande à Mélanie morte de rire : C’est quoi ça ? C’est qui ? – Ben, c’est Alfonso, tu le reconnais pas ? Regarde-moi ce bouffon, tu savais pas qu’il se fait victimiser par toute la classe ? Là, c’est moi qui a filmé tout à l’heure, c’est la cuvette des chiottes qui sont bouchées à l’étage, mais y a plein de vidéos trop délires avec lui. C’est Julia qui me les a montrées. Attends, je t’en montre une autre. – Non, c’est bon, je veux pas voir. – Ben quoi ? Tu le détestes ce mec, non ? Tu sais quoi ? Ça fait deux ans qu’il est racketté par Fabio et Luis ! Tout à l’heure, il leur a donné des tee-shirts et du fric, au moins 150 euros. J’ai tout vu. Il s’est même mis à chialer à la fin parce que Luis lui enfonçait son poing dans le dos.

Elle disait ça avec une telle joie méchante que j’ai eu envie de la frapper, de lui démonter la tête. Au lieu de ça, j’ai vomi sur la moquette en laine blanche. Elle a dit – Putain, t’es dégueu. Et elle s’est tirée.

Plus grand-chose à dire de la soirée. Quand on est revenu avec Alfonso à 3 heures, il était livide mais avait les cheveux secs. Il m’a pas semblé qu’il puait. Il avait dû avoir le temps de se passer un coup de flotte sur la tronche puis de se sécher dans l’une des trois salles de bain de la corres’ de Marina. Pratique, une pièce pour torturer, une pièce pour se remettre d’aplomb…

Par contre, c’est comme si ses bourreaux lui avaient coupé la langue. J’ai eu beau essayer d’échanger deux mots, en marchant : quedal, ni en français ni en italien. Arrivé chez lui, il a filé direct pioncer ou pleurer sous son oreiller.

Là, on est samedi, il est 11 heures, et il dort encore. Ou il s’est pendu dans sa chambre. Je prends mon petit-déj’ au milieu de ses parents (ils existent !) qui pigent pas un mot de ce que j’écris sous leur nez. Doivent bien repérer le prénom de leur fils répété toutes les trois phrases, non ?

Il leur a rien dit, of course. Est-ce que moi j’ai fait fuiter la moindre info me concernant à mes parents ? Est-ce que j’ai pas menacé ma sœur si elle tenait pas sa langue ?

Le père d’Alfonso a l’air sympa, vraiment sympa. C’est presque dommage qu’on se rencontre vraiment l’avant-dernier jour. Mais dans les yeux, il a un truc que j’ai déjà repéré chez son fils. Est-ce que, lui aussi, il a eu droit au glou-glou dans les chiottes quand il était jeune ? À la façon dont sa femme lui parle (l’italien qu’elle aboie, ça sonne comme du japonais dans un film sur la WWII), il a peut-être lui aussi tiré le ticket « victime » très tôt, très jeune, et pour le restant de ses jours.

Je ne sais pas si je suis clair, là… si je me comprendrai quand je relirai mon journal dans quelques temps. J’ai pas l’impression de parler mieux l’italien qu’en début de semaine, mais mon français en a pris un coup, si. Vont être ravis ceux qui m’ont envoyé ici.

Dimanche 20 avril

Dans quelques heures, c’est retour en France.

La journée d’hier a été remarquablement vide… ou bien c’était l’effet « décompression » après la soirée du vendredi.

Alfonso a fini par réapparaître, mi-fantôme, mi-Gollum. Ce qui m’a le plus surpris, c’est que ça n’a pas eu l’air d’étonner ses parents.

Il ne m’a pas dit un mot de la journée, ou quasi. Ce matin, il m’a sorti une phrase. Ça m’a presque fait sursauter. La phrase était en V.O., mais j’ai capté l’essentiel. A la louche, ma traduction : « On a pas passé une trop mauvaise semaine, non ? ». J’ai failli lui répondre « Si » qu’il aurait interprété comme bon lui semblait, mais j’ai trouvé mieux. Je lui ai répondu en V.F. « Chacun voit midi à sa porte ». Il a sûrement rien pigé, mais il a acquiescé d’un air impressionné. Dingue, je lui ressors l’une des expressions favorites de ma grand-mère (ma sœur adore les balancer pour clouer le bec à qui elle veut, elle est trop forte pour recycler les expressions de mamie), et le voilà qui rampe devant moi. Heureusement qu’il ne m’a pas demandé d’expliquer ma phrase, moi-même je ne suis plus très sûr de ce qu’elle veut dire ! Un peu comme cette semaine passée avec lui, suis pas certain d’en piger le sens.

Lundi 21 avril

Je pensais pas poursuivre ce journal une fois revenu chez moi… Mais là, il faut, sinon l’histoire ne serait pas complète (un peu comme le Star Wars, je sais plus lequel, où ils ont retourné des scènes après la fin officielle du tournage)…

On est en période de vacances scolaires et c’est au tour des Italiens de venir chez nous à la fin de la semaine. Ma sœur m’a posé des tas de questions sur Alfonso. Elle était super inquiète après notre rendez-vous Skype parce qu’on ne s’était pas reparlé. Elle a même failli tout raconter aux parents. Finalement, elle n’a rien dit. On s’engueule souvent elle et moi, mais je sais que je peux compter sur elle pour certaines choses. Elle était même là quand je suis sorti du car. Je l’ai sentie soulagée de me voir vivant. Ma mère m’a dit qu’elle me trouvait « pâlot » et m’a demandé si j’avais bien mangé dans ma famille. Je l’ai rassurée et j’ai dit que la cuisine italienne était trop bonne et que la mère d’Alfonso adorait cuisiner. J’ai inventé des sorties familiales dans les lieux dont elle m’avait parlé. La vérité, c’est que je connais par cœur le quartier du centre-commercial de la place San Marco et basta. « Je t’avais dit que Florence était la plus belle ville du monde et que ça te plairait ! Oh, j’ai tellement envie d’y retourner… Et, j’ai hâte de rencontrer Alfonso ! ».

Ma sœur aussi a hâte de le rencontrer… histoire de lui faire payer tous les traitements qu’elle s’est imaginés qu’il me faisait subir ? Histoire de lui ménager un putain de match retour ?

Et moi, est-ce j’ai envie de le revoir ? Des deux Alfonso que je connais, lequel va me rejoindre sur mon territoire ? Celui qui jette son chat contre les portes ou celui qui se laisse torturer dans les salles de bain ?

En ouvrant ma valise, j’ai découvert le tee-shirt à la sirène que je lui avais rendu après la fameuse soirée. Il était repassé et plié. Et dessus, un mot sur un bout de papier déchiré et écrit à la va vite : Acqua in bocca, amico francese.

Ce qui me fait le plus flipper, en fait, chez lui, c’est ce genre de trucs qu’il fait derrière mon dos, sans que je sache comment.

« Acqua in bocca ». De l’eau dans la bouche ? Je me suis demandé s’il faisait allusion à l’épisode des toilettes. Mais après une recherche sur Google, j’ai trouvé. C’est une expression courante pour dire à quelqu’un « motus et bouche cousue ».

Acqua in bocca.

-

Version moderne

http://revuenawa.fr/version-moderne/

-

Suzie

- Oui, Chloé ?

- Alors, moi, je propose de couper les organes génitaux des hommes qui me regardent dans la rue et qui me sifflent comme si j’étais une chienne.

- Chloé, tu es un peu excessive, nous en avons déjà parlé. On peut envisager quelques étapes avant l'émasculation, non ?

- Mouais...

- Suzie ? Tu veux t’exprimer ?

- Ce que je voudrais aussi, moi, c’est couper les organes génitaux des hommes qui ne me regardent pas dans la rue, ni ailleurs, parce qu’ils me trouvent moche. Depuis l’enfance. Pas un regard, pas un sourire, pas un compliment. C’est discriminant. Ils doivent payer.

- Oui, mais là, Suzie, tu cautionnes le male gaze. Nous ce qu’on veut, c’est justement ne pas être regardées comme des objets sexuels.

- Ah ?

- Oui, Suzie. Tout le monde est d’accord ? Tout le monde a bien compris ce qu’on fait là ?

- Oui, mais, alors, en quoi je suis concernée, moi ? J’ai jamais été regardée, ni draguée, ni harcelée en 30 ans.

- Suzie, tu dois faire preuve de sororité. Ne sois pas crispée sur ta petite personne, notre lutte n’avancera que si on est solidaires.

- Ben, on est solidaires, non ? On a toutes envie de les émasculer.

- Oui, Suzie, si tu veux, mais nous sommes là pour dénoncer le male gaze et la société patriarcale. Je recentre le débat. Si tu n’es pas regardée, c’est parce que les codes ancestraux régis par le male gaze consistent à limiter la femme à son apparence physique et que ce sont eux qui décident de ce qu’est un corps attirant ou pas. Dans un monde idéal, les hommes et les femmes se regarderaient avec neutralité. Personne ne serait plus « la bonne » ou « la moche ».

- N’empêche… moi, je préfère aussi les beaux garçons aux moches.

- Hein ?

- Je dis que je préfère regarder les hommes beaux. Mais, ils s’en foutent de moi, ils regardent Chloé. Ce qui est nul, vu que Chloé ne veut pas être regardée, elle. Moi, juste un petit regard de rien du tout de temps en temps, ça m’irait. Je demande pas grand-chose.

- Suzie, qu’est-ce que tu fais parmi nous ?

- Je l’ai déjà dit. Je veux couper des organes génitaux masculins. Et dites ! Est-ce que c’est chez vous qu’on montre ses seins dans les manifs ?

- Non, c’est chez les Femen…

- Ah… Ah, bon, dommage… parce que y a que ça de joli chez moi, les seins…

Lien permanent Catégories : Characters, Chloé et les autres, Elles, Fiction, Nouvelles, Portrait 0 commentaire -

Les vases communicants

Ce que Natacha appréciait depuis le début du confinement, sans oser l'avouer à ses proches et à ses amis qui, eux, passaient leur temps à pester, c'est qu'à présent elle savait où trouver Jim à toutes les heures du jour et de la nuit. Lui qui avait le virus de la fuite dans le sang, qui fuguait régulièrement pour rejoindre ses camarades de foire et ses grisettes de tout poil était aujourd'hui assigné à résidence. Certes, il faisait peine à voir et devenait de jour en jour de plus en plus terne et atone - sa peau même avait pris un teint délavé - mais elle l'avait enfin rien que pour elle. Il sortait bien une fois par jour dans la limite du temps imposée mais les bistrots, les estaminets, les boites de nuit et autres lieux de débauche étant fermés, il revenait de sa promenade la queue basse et toujours avant 22 h. Elle lui préparait alors des petits plats et s'activait autour de lui aussi vive et guillerette qu'il demeurait inexpressif et inerte. Elle comptait bien jouir de son petit reste avant le retour à une vie ordinaire. Lors, lui reprendrait des couleurs tandis qu'elle s'étiolerait de nouveau dans l'attente.

Illustration : Les vases communicants, Diego Rivera, 1938.

-

Malheur solidaire

A la sortie du confinement qui avait duré trois mois, elle replongea comme tout le monde dans la grande agitation générale. La situation économique du pays était déplorable. Bien sûr, les plus riches de la planète s'étaient enrichis mais les plus pauvres étaient encore plus miséreux. Les États comptaient sur l’esprit de solidarité des citoyens pour remplumer leurs caisses. L’avenir s’annonçait difficile pour une grande partie de la population mondiale. Il allait falloir se retrousser les manches. L’Autre Monde annoncé par les utopistes du web ne semblait pas près de s'épanouir.

Elle se demanda alors, si elle n’aurait pas dû mettre à profit ces quatre-vingt-dix jours autrement qu’en se rongeant les sangs pour son télétravail et en maugréant contre les contingences. Quatre-vingt-dix jours, comme la vie, c’est court, c’est long. Bien assez, quoi qu’il en soit, pour faire autrement, essayer des choses, prendre du temps pour soi, repenser le sens, se plaire à s'ennuyer, regarder de nouveau les occupants de son espace domestique… Puis, elle chassa ces piteux regrets en se disant qu’elle aurait été bien égoïste alors de penser à elle alors que des gens mouraient tous les jours dehors, que d’autres vivaient à 10 dans 20 m2, que d’autres encore n’avaient pas de quoi manger. C’était la moindre des choses que de participer au malheur général et même d’en prendre une part active. Oui, elle avait eu raison de subir la situation - ça n’avait servi à rien, mais ça la rendait solidaire de la détresse universelle. Et sa conscience n’était pas maculée du sceau de l’égotisme. Quel soulagement.

Le malheur pour tous, voilà qui était un vrai concept démocratique et égalitaire. (Le diable riait bien).

Lien permanent Catégories : Characters, Fiction, Nouvelles, Portrait, Vous avez dit confinement ? 0 commentaire -

Troubles du voisinage

Le voisin du troisième étage était venu le premier jour du confinement taper à sa porte :

- Bonjour, je suis votre voisin du dessous.

- Enchantée ! Oui, nous nous sommes croi…

- Oui, bon. Je voulais vous dire que votre musique est trop forte, je ne vais pas supporter ça longtemps.

- Oui, bien sûr. Je vais baisser le son. Ceci dit, si je peux me permettre, je voudrais vous faire remarquer que le niveau de volume n’est pas si…

- Au revoir.

Il avait tourné les talons.

Elle avait baissé le volume qui n’était déjà pas bien élevé. Sa pire angoisse aurait été d’être en froid avec ses voisins. Elle était nouvelle dans l’immeuble et s'était jurée d’établir des relations cordiales avec ses occupants. Elle avait vaqué toute la journée à ses occupations quotidienne, fait un peu de ménage, quelques exercices de gym et elle était en train de regarder un film quand elle entendit frapper de nouveau à sa porte.

- Vous le faites exprès ou quoi ?

- Pardon, je… ?

- Qu’est-ce que je vous ai dit pour la musique ?

- Ah, désolée, je regarde un film… Le son est juste moyen. Vous voulez entrer pour vous en rendre compte par vous-même ?

- Non.

- Non, quoi ?

- Non, ça ne m’intéresse pas. Vos perceptions auditives semblent défaillantes, chère madame. Le son de votre téléviseur me gêne, il n’y a pas à discuter. J’aimerais passer des soirées tranquilles. De plus, vous avez passé l’aspirateur à 14 h, heure à laquelle je fais ma sieste, vous avez sautillé à 17 h, juste au-dessus de ma tête quand je lisais un rapport d’activité de l’Inspection générale de l’Education nationale. C’est insupportable.

- Je fais de la gym. A la télé, ils disent qu’il faut bouger son corps quelques minutes par jour pour rester en bonne santé durant la période de confinement.

- Je ne veux pas entendre votre corps bouger au-dessus du mien. Vous pensez que vous pouvez débarquer dans une copropriété et faire fi des règles les plus élémentaires de savoir-vivre ? Je vous préviens que la Régie de l’immeuble en sera avertie, on en a chassé de plus coriaces que vous !

Il était revenu trois fois le lendemain pour se plaindre du bruit du presse-fruit électrique, du miaulement du chat, de la sonnerie du téléphone, de ses pas sur le plancher. Elle n’osait plus se déplacer dans son appartement que sur la pointe des pieds, ne s’avisait plus d’ouvrir ou de fermer les volets. Elle écoutait sa musique et la radio au casque et restreignait ses exercices physiques à des mouvements de moulinets des bras.

Une suée froide lui glaça le dos quand elle entendit, à 23h30, le toquement de porte. Sans doute son ronflement trop sonore. Des amygdales un peu plus volumineuses que la moyenne en étaient la cause depuis son enfance. Elle plaqua son œil sur le judas et vit son voisin flanqué de deux policiers portant des masques chirurgicaux.

- Madame Agnelle. Vous êtes accusée d’atteinte à la tranquillité des citoyens de cette copropriété. Malgré les avertissements répétés et cordiaux de M. Lupus, vous n’avez fait qu’envenimer la situation par la multiplication d’actes inciviques provocateurs. Vous réglerez donc, dans un premier temps, cette amende pour troubles de voisinage. Si cela ne suffisait pas, des travaux d’intérêts généraux vous seront assignés. Bien sûr, il ne tient qu’à vous que la sanction ne s’alourdisse pas d’une peine plus répressive. Vous ne portez pas votre masque anti-covid 19 ?

- Je vis seule chez moi…

- Et alors ? Votre voisin prend des risques en venant frapper à votre porte, nous sommes nous-mêmes en première ligne. Avec des gens comme vous, pas étonnant que l’épidémie prolifère. Nous ajoutons une contravention pour non-port de masque en réunion publique.

- Je vous assure, j’ai voulu en acheter un, je n’en ai pas trouvé… le gouvernement n’a…

- Bien sûr, c’est la faute de l’Etat ! Espèce d’anarchiste, gauchiste, féministe, hystérique ! ESPECE DE FOLLE !

avait eu le temps d’hurler son voisin sous son masque avant qu’elle ne ferme la porte.

Cette nuit-là, après s'être tournée dans ses draps en proie à une horrible agitation, culpabilisant de son incapacité à s'intégrer dans un groupe social quel qu'il soit, elle poussa un tel hurlement de terreur pendant son sommeil que l’immeuble entier en fut ébranlé jusque dans ses fondations.

Son compte était bon.

Lien permanent Catégories : Characters, Fiction, Nouvelles, Vous avez dit confinement ? 0 commentaire -

où est le problème ?

Elle vivait confinée depuis l’âge de trente ans, cela n’avait donc pas changé grand-chose à sa vie de se voir interdire du jour au lendemain, l’accès aux rues, aux jardins, aux squares, aux voyages. Elle travaillait à domicile et maitrisait mieux que quiconque toutes les nouvelles technologies du numérique, les salons de discussion, les outils de visio-conférence qui lui permettaient depuis des années de rester en lien avec les membres de l’équipe de son entreprise. L’ensemble home cinéma-enceintes high-tech qu’elle s’était offert pour ses trente-cinq ans mettait à sa portée, et dans des conditions exceptionnelles de réception, tous les supports culturels dont elle rêvait : livres, films, séries, musiques, concerts, visites guidées dans les musées... Elle écrivait, jouait de la guitare, chantait, partageait ses créations. Sur YouTube le nombre de ses fans ne cessait d’augmenter de manière exponentielle. Elle aimait cuisiner avec des ingrédients importés du monde entier et inventait chaque jour de nouvelles recettes qu’elle partageait sur son blog « Cuisines du monde à domicile ». Elle avait une hygiène de vie parfaite et était abonnée à des séances de sport en ligne : Pilates, Yoga et body bump. Elle se tenait informée des événements planétaires et participait activement à la sauvegarde des espèces végétales et animales en militant à distance dans une O.N.G qui l’avait élue « membre le plus actif de l’année 2017 ». Elle avait applaudi tous les soirs le personnel soignant à 20 heures lors du premier confinement, reconnaissante du travail effectué même si elle ne sentait pas personnellement menacée par la maladie puisqu’elle n’était plus en contact physique avec personne depuis bien longtemps. Elle rencontrait des hommes et femmes sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontre. Elle faisait l’amour grâce à un casque virtuel très sophistiqué et inventait des scénarios chaque fois inédits, dans des lieux que le monde extérieur n’aurait pu lui offrir, avec des personnages qu’elle n’aurait pu rencontrer dehors. Parfois, cela arrivait, elle tombait amoureuse et vivait des idylles tout à fait satisfaisantes. Au moment des ruptures, son chat Kafka la consolait.

Bref, elle ne comprenait pas pourquoi le monde entier faisait toute une histoire de ces épisodes de confinement à répétition. Si, comme elle ces dix dernières années, chacun s'était organisé pour vivre cloîtré la pandémie n’aurait pas eu lieu et on ne serait pas en train de s'angoisser à l'idée d'une potentielle fin du monde.

Illustration : Felice Casorati. ~ Daphne at Paravola, 1934, Galleria Civica d’arte moderna, Turin.

Lien permanent Catégories : Characters, Fiction, Nouvelles, Portrait, Vous avez dit confinement ? 0 commentaire -

Inopportun

En pleurs, Justin supplia l’équipe médicale de revoir une dernière fois sa femme et ses enfants avant de mourir sur son lit d’hôpital. Tant et si bien que le médecin de garde ce soir-là, appela la famille pour proposer qu’exceptionnellement elle puisse, avec toutes les mesures de sécurité qui s’imposaient dans ces circonstances singulières, venir au chevet de l’agonisant afin de lui faire ses adieux.

Le cadet de ses fils était en train de terminer une partie de Fortenite en ligne qu’il ne pouvait interrompre sans risquer de perdre une vie virtuelle impétueusement sauvegardée. Son fils aîné, était engagé depuis vingt minutes dans le visionnage du dernier épisode de The Leftovers ; il allait sans dire qu’il ne pouvait envisager de quitter son écran à un moment si crucial de la narration. Sa femme, quant à elle, venait d’enfourner un soufflé au fromage, plat qui, comme chacun le sait, ne supporte aucune rupture de chaleur et n'attend pas pour être dégusté.

Ils étaient désolés, vraiment, mais le moment s'avérait inopportun.

Comme tous les moments que Justin avait jusqu'à présent choisi pour interagir avec eux, d'ailleurs, soupira son épouse en raccrochant.

Lien permanent Catégories : Characters, Fiction, Nouvelles, Portrait, Vous avez dit confinement ? 0 commentaire -

histoires de confinement

Abdel en quarantaine avec Mathilde aurait préféré être confiné avec sa collègue de travail, Josie. Elle-même rêvait d’un confinement avec Raoul qui n’en pouvait plus de son confinement avec sa femme Claire et leurs trois enfants qui auraient préférés, eux, être confinés chez la baby-sitter, Sabrina, elle-même en confinement contraint avec Olivier. Olivier, de son côté, fantasmait un confinement avec Valérie et Coralie tandis qu’elles-deux rêvaient d’un confinement rien qu’à elles, empêché par leur vie maritale avec Vinz et Roger qui auraient, quant à eux, juste bien aimé aller boire une bière.

Lien permanent Catégories : Characters, Fiction, Nouvelles, Portrait, Vous avez dit confinement ? 2 commentaires -

Les contingences

Mince alors, c'est pas de chance, se dit-il, je suis en train de m'enfoncer dans des sables mouvants.

C'est contrariant car j'avais d'autres projets ce matin. Je devais acheter une belle roquette au marché et de la burrata à l'épicerie italienne.

Il essaya de rassembler ses idées et de se rappeler ce qu'il avait appris dans sa vie concernant ce phénomène naturel. Pas grand chose à vrai dire.

Si je me débats, je m'enliserai plus rapidement que si je ne bouge pas. Mais je finirai malgré tout par disparaître. Plus lentement, cependant.

Il tenta de se souvenir d'autres éléments qui auraient pu l'aider à échapper à son sort mais rien ne lui vint.

Deux options s'offrent donc à moi : paniquer, m'agiter vivement et en finir au plus vite ou sauver quelques minutes de ma vie en attendant la fin.

Il choisit la deuxième option et passa les quelques minutes qui le séparaient du sable dans la bouche à faire revivre le goût de la burrata sur son lit de roquette. Ces instants furent délicieux.

Bien lui en prit car s'il avait pris la peine de se documenter un peu plus avant sur les sables mouvants, il aurait appris que

"le corps humain, tout comme celui des animaux, a tendance à flotter dans l'eau, que la poussée d'Archimède joue son rôle dès qu'une partie suffisante du corps est immergée et que, dès lors, on ne peut pas être englouti. Au pire, on restera piégé le temps d'être secouru."

En conséquence, son fatum ne dépendait plus de lui mais de l'agencement hasardeux des contingences qui permettrait, peut-être, d'aboutir à son sauvetage.

Ce qui lui laissait finalement le temps de jouir pleinement d'un buffet royal.

-

Communion

Aujourd'hui, non seulement je suis en osmose avec les astres, la lune, le soleil, la matière terrestre, aérienne et marine ; la bise dans le cou est une caresse, la flaque de boue est une eau bénite, la pollution urbaine est une touchante trace humaine, mais je suis aussi en parfaite harmonie avec mes Frères et Sœurs. Dans la boutique Nature et Découvertes à deux jours de Noël, leurs coups d’épaule sont des messages de communion spirituelle et le brouhaha nerveux de la clientèle mêlé à la playlist Musique du monde m’arrive comme un chant divin.

La réponse agacée de la dame dans la file d’attente quand je lui demande si mon sac ne la gêne pas provoque chez moi un élan de compassion vers son enveloppe corporelle. Je l’enlace de toute la tendresse dont je suis capable mais je sens une forte résistance en elle. J’essaie d’attendrir à l’aide de petits mouvements de massage circulaires ses points de tension dorsale certainement dus à un rythme de vie fatigant et à un métier contraignant mais elle se dégage furieusement et m’assène un violent coup de coude dans le nez. Les clients échauffés par l’attente ralentie me passent sur le corps pour accéder plus vite à la caisse en criant : Elle a que ça à foutre d’emmerder le monde, celle-là ?!

Je repars avec un pack d’huiles essentielles relaxantes, un coussin de méditation et un CD "Paix intérieure et plénitude".

- 138,50 euros, madame. Vous avez la carte de fidélité ?

-

YES

La veille de sa mort, il se rendit compte qu’il n’avait pas encore commencé à vivre. C’était à peine trop tard. Il lui restait plusieurs heures pour réparer cette faute dont il était le seul responsable même si son premier réflexe après le constat avait été de se tourner pour chercher un ou des coupables. Comme il avait toujours vécu seul, il ne perdit pas de temps à cet enfantillage.

Il se demanda alors non pas ce qu’il aurait fait s’il avait vécu (les regrets sont aussi une perte de temps surtout à quelques heures de la mort) mais ce qu’il voulait, là, maintenant, dans l’instant. Dire à sa voisine de palier qu’il était amoureux de ses petits chapeaux à voilette de veuve et écrire une chanson pour lui déclarer son amour furent les réponses spontanées qui se présentèrent à lui. Il n’avait jamais osé adresser la parole à une femme sans manquer de s’évanouir. Il consacra quatre heures à la composition de la chanson, deux heures à sa répétition devant le miroir du salon. Les vingt minutes d’aubade devant la veuve aux chapeaux furent les instants les plus pleins et les plus intenses de sa vie. Il leur resta alors encore un peu de temps pour s’aimer, rire et s’émouvoir l’un de l’autre. Puis il mourut comme prévu, unifié et heureux dans un grand YES d’assentiment. -

Catherine Deneuve

Depuis deux mois, il m’arrive une chose étrange. Je me transforme en Catherine Deneuve. Ça ne s’annonce pas, c'est là. Rien de spectaculaire au moment de la métamorphose. Il ne faut pas imaginer une mutation répondant aux codes des films d’épouvante. Rien d’aussi impressionnant. Je ne ressens aucun trouble physique, je ne me sens transfigurée ni de l’intérieur ni de l’extérieur. C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus dérangé au début car je ne pouvais pas anticiper la transformation et me protéger de ses effets.

La première fois, je ne m’en suis pas rendue compte tout de suite. Je faisais mes courses au supermarché, je poussais mon caddie dans le rayon céréales et petit-déjeuner, j’hésitais à choisir une nouvelle marque de tisane bio dont les vertus drainantes étaient vantées à la télévision quand j’ai senti qu’il se passait quelque chose. Pas en moi mais autour de moi. Les gens jusque-là affairés ou lymphatiques derrière leurs chariots s’étaient immobilisés et me fixaient. Je percevais des émotions et des sentiments mêlés dans leurs regards : de l’incrédulité, de la stupéfaction, du respect, de l’admiration et, dans certains yeux même, de l’amour. Sur le moment, j’ai eu peur. Les clients du supermarché chuchotaient, je les entendais dire des phrases comme "Elle est moins belle qu’au cinéma" ou au contraire "Elle est plus belle qu’à l’écran", "Elle est élégante", "Elle est vulgaire", "Elle est raide du cou, non ?". D’autres ne disaient rien mais filmaient avec leurs téléphones portables. Une femme a tendu une main vers mes cheveux mais s’est retenue au dernier moment de les toucher, puis a sorti un stylo de son sac et m’a tendu un paquet de biscottes : "Je peux avoir un autographe ?". J’ai griffonné une signature sur un angle du paquet et je suis partie en courant. Ce n’est qu’à la sortie du magasin, devant une glace plain-pied que j’ai découvert mon reflet : celui de Catherine Deneuve. Une Catherine Deneuve de soixante-dix ans, en chemisier impression léopard et en jupe noire droite coupée mi-genoux, les cheveux remontés en chignon avec de petits anneaux dorés aux oreilles.

Mon mari devait me récupérer sur le parking à la fin des courses à une heure précise. J’étais affolée, je triturais les boucles d'oreille de Catherine Deneuve, je touchais ses cheveux, je regardais ses chaussures de luxe et je fouillais son grand sac en cuir jusqu’à y trouver une paire de lunettes de soleil qui me protégerait des curieux jusqu’à son arrivée. Assise sur un plot bétonné, j’ai à peine eu le temps d’explorer Le Vuitton que je tenais à la main : un carnet d’adresse sur lequel j’ai aperçu les noms de Desplechin et Lars van Trier, une photo sur laquelle Jack Lemmon posait, la tête sur la poitrine de l’actrice, comme un enfant endormi, un spray d’huile essentielle de thym à thujanol pour la gorge, un mot signé Yves S.L. "A Catherine, ma douceur", une brosse à dent de voyage et un miroir de poche dans lequel je me suis cherchée, paniquée, à plusieurs reprises.

J’ai vu se garer la 107 Peugeot vers notre range-caddies habituel. Je me suis demandée s’il fallait que je fasse de grands signes dans sa direction et c’est en me dirigeant vers la voiture sans savoir à l’avance ce que j’allais bien pouvoir expliquer que j’ai redécouvert des Converses rouges à mes pieds. Quand je me suis approchée de la vitre, mon mari m’a demandé où était le chariot et, prise au dépourvu, j’ai raconté que je me l’étais fait voler dans la galerie marchande alors que je regardais la vitrine d’un opticien à l’entrée de la grande surface. Il était contrarié, bien sûr, mais il m’a trouvée tellement bizarre, si secouée intérieurement par ma mésaventure - a-t-il dû penser - qu’il ne servait à rien de m’accabler. Nous avons refait les courses à deux et j’ai retrouvé mon ancien caddie vidé de ses provisions à l’endroit où je l’avais abandonné : les fans de Catherine l’avaient sans doute dévalisé pour s’approprier les objets touchés par la star.

Depuis cet épisode, je me suis transformée en Catherine Deneuve à six reprises. J’ai parcouru sa carrière de manière anarchique. D’abord, la Catherine du Dernier métro et de L’Africain puis celle des Demoiselles de Rochefort, la Deneuve de Ma saison préférée et celle de L’Hôtel des Amériques et enfin celle de Manon 70. Chaque métamorphose a provoqué des troubles ou des émeutes. Les gens pensaient parfois que j’étais un parfait sosie mais souvent que j’étais la vraie Deneuve. Peu importe la question de l’âge ou de l’apparence dans ces moments-là puisque les étoiles du cinéma ont un caractère si intemporel que le public les identifie aux personnages de leurs films préférés : ils s’attendent à les voir sortir de l’écran, figés dans un temps sans borne.

Cela m’arrive toujours dans des lieux publics, en dehors de mon milieu professionnel ou du cercle intime. Je n’en ai pour cela jamais parlé à personne dans mon entourage. Cela ne me semble pas nécessaire. D’ailleurs, comment pourrais-je leur expliquer que je prends de plus en plus goût à être Catherine Deneuve, à vivre la transfiguration ? Ce qui m’a effrayé lors de la première mutation est devenu à chaque nouvelle expérience un secret plaisir jubilatoire de plus en plus intense. Je guette à présent le moment de l’apparition dans les yeux des gens, dans la rue, les cafés, les boutiques. Je connais alors durant quelques minutes le pouvoir hypnotique de la célébrité, la toute-puissance du magnétisme de la notoriété, le don de l’ensorcellement. Ils tendent des bouts de papier, des notes de bar, leurs t-shirts, tout ce qui leur tombe sous la main pour recevoir l’autographe sacré. Ils se cramponnent à mon cou pour faire des selfies avec leurs smartphones, me disent qu’ils m’aiment depuis toujours, que je suis la plus belle, la plus grande de toutes. Que Charlotte Rampling ne m’a jamais égalée, que Fanny Ardant est certainement jalouse de moi, que les jeunes actrices n’auront jamais mon charisme ni mon talent, qu’elles sont fades. Je vis dix à quinze minutes d’un bouillon de passion et d’admiration enthousiaste et sincère. Bien sûr, quelques dérangés m’ont déjà craché au visage ou insultée. C’est le revers inévitable de la célébrité. Mais qu’est-ce à vivre comparé à ces démonstrations d’amour et de reconnaissance ?

Cela dit, j’ai de plus en plus de mal à revenir à mon état de femme normale. Après la dernière transformation, j’ai senti que je gardais en moi, l’essence de Catherine Deneuve. Elle perdurait. Un fluide a parcouru mon corps et mon esprit toute la soirée. J’ai préparé une gâteau Peau d’âne, j’ai embrassé mes enfants comme dans Paroles et musique et mon mari a fait l’amour à Belle de jour. Ces moments ont été parfaits. Le lendemain, il m’a enlacée amoureusement me disant que j’étais de plus en plus séduisante, mes enfants m’ont dit que je cuisinais de mieux en mieux, le chat même semblait moins indifférent à mon égard.

A présent, une question me préoccupe : quand je deviens Catherine Deneuve, que devient-elle, elle ? Et où est mon vrai moi dans ces instants-là ? Une idée folle m’est venue récemment : peut-être qu’au moment précis où je deviens Catherine Deneuve, Catherine Deneuve devient moi : une anonyme brune en jean et baskets, transparente dans la ville.

J’aime à imaginer que ça lui fait du bien...

(texte inédit écrit pour la revue N.A.W.A. : http://revuenawa.fr/)(qui n'existe plus car le site hébergeur a brûlé !)

-

Amour, paix

Aux Puces du Canal, la jeune femme à côté de moi porte un bébé charmant et éveillé dans une écharpe de portage savamment nouée et tient dans la main droite une assiette faisant partie du lot de vaisselle que je viens de découvrir : des assiettes à petit liseré fleuri en faïence blanche et bleue. C’est dommage ce lot séparé d’une de ces parties. J’attends qu’elle repose l’assiette mais elle ne le fait pas et continue sa déambulation dans la boutique. Je me dis qu’elle n’a pas fait attention au fait que je tenais à la main le reste du lot, ce n’est pas grave, je vais lui demander si elle ne veut pas me céder l’assiette, ça la fera sourire, elle me la tendra et trouvera parmi les milliers de faïences exposées un nouvel article à son goût.

Elle répond. Non.

Je pense qu’elle n’a pas bien compris. J’insiste un peu : c’est idiot ce lot non complet, sur la table je serai heureuse de poser six assiettes pour mes invités. Non. Elle veut garder l’assiette. Cette assiette-là : elle l’a choisie avant moi, nous étions au même en droit au même moment, c’est son droit de garder cette assiette. Le ton est péremptoire. Je reste un peu interloquée, je regarde la mère et l’enfant. Je ne parviens pas entrer dans la mécanique cérébrale de cette humaine. Ce n’est pas tant que je tienne à tout prix à cette assiette, peu importe après tout la boutique en est pleine, mais il me parait tellement évident que dans la même situation j’aurais cédé l’article avec plaisir, ou un peu à regret mais sans hésitation, que je ne comprends pas ce qui est en train de se jouer là. Je ne vois plus qu’un bébé souriant dans les bras d’une femme rigide et froide qui porte pourtant tous les attributs de l’humaine ouverte sur le monde : bijoux, vêtements, sac, écharpe-bébé chamarrée semblent dire « je suis paix, je suis amour ».

Je finis par choisir une sixième assiette dépareillée. Chaque fois que je la pose sur la table, je me demande ce que devient l’enfant.Lien permanent Catégories : Car parmi tous les souvenirs, Characters, Nouvelles, Portrait 2 commentaires -

la marieuse

Dans le métro, je marie les gens, je forme des couples que je crée selon mes goûts. Je fiance les membres isolés de la voiture, je constitue des binômes harmonieux. Harmonieux selon mes critères, s’entend. Je n’apprécie pas ce qui va de soi, ce qui parait instantanément assorti.

Les gens n’ont pas beaucoup d’imagination, ne savent pas nécessairement ce qui leur convient et se font de fausses idées sur leurs propres désirs. Ma mission est de les guider, de les aider à y voir plus clair dans leurs envies et à discerner le conditionnement social de la véritable aspiration intime. Je rends visibles les inaperçus, j’alliance les possibles non révélés, je marie les inattendus : l’étudiante aux Beaux-Arts et son carton à dessins avec le V.R.P. à la mallette noire, la secrétaire de direction en tailleur et talons avec la circassienne en parka kaki et dreadlocks, la vieille rentière au foulard Hermès avec le jeune travailleur précaire aux chaussures de sécurité. Je reçois chaque jour des lettres de reconnaissance de la part de couples de ma création qui louent mon audace et mon inventivité.

Bien sûr, je dois continuer de parfaire mon art de l’assemblage. J’ai encore un peu de mal avec ceux qui lèchent leur propre reflet dans les vitres du wagon et s’avèrent réfractaires aux fiançailles avec un.e autre qu’eux-mêmes.

Image : Fahrenheit 451, Truffaut, 1966.

Lien permanent Catégories : Characters, Fiction, Nouvelles, Portrait, Transports en commun 2 commentaires -

Sasha, fantôme d'appartement

La première fois que j’ai rencontré mon fantôme d’appartement, il ronflait. Un doux ronflement vibrant, presque mélodieux. Je dis "il" parce que l’on évoque souvent les fantômes au masculin. En fait, je n’ai jamais su son genre et peu m’importe car mon fantôme et moi avions juste besoin de savoir que nous étions présents l’un pour l’autre sans plus de précision sur nos identités sexuelles et sociales.

Il ou elle ronflait donc. J’ai d’abord cru qu’il s’agissait de mon voisin de palier car les murs des immeubles modernes sont si fins qu’on y entend vivre nos contemporains comme s’ils évoluaient dans le même espace que nous. Mais après avoir inspecté à l’oreille tous les murs de l’appartement, j’en ai conclu que le ronron harmonieux ne venait pas d’à côté mais bien de chez moi. Plus exactement de la chambre d’ami et pour être plus précise du Shikibuton qui venait de m’être livré l’après-midi même et qui arrivait directement du Japon. Je me demande encore aujourd’hui si mon fantôme n’était pas Japonais. S’il ne s’était pas faufilé dans le carton d’emballage au moment de l’empaquetage. Mais connaître la nationalité de son fantôme d’appartement est-il nécessaire ? Nous ne nous parlions pas, nous ne nous voyions pas et chose étrange, si l’on s’en réfère aux lieux communs sur les ectoplasmes, mon chat ne percevait pas son aura. Il n’a jamais bougé une moustache en la présence de Sasha (j’ai fini par donner un prénom à mon fantôme car chaque être, aussi immatériel soit-il, a le droit d’être nommé).

A partir de cet épisode du ronflement, j’ai vécu avec Sasha durant huit mois et vingt-cinq jours.

Il a toujours manifesté sa présence d’une manière très délicate. Il avait des attentions à mon égard. Le matin, j’étais réveillée par une odeur de café. Quand j’arrivais dans la cuisine, il était fumant dans la cafetière italienne, je n’avais plus qu’à me servir. Sasha s’asseyait en face de moi et nous nous taisions ensemble en regardant les immeubles de la cité se découper au loin. Quand je prenais ma douche, il faisait mousser le gel parfumé à la violette sur mon dos d’une caresse à peine perceptible. Quand j’écoutais les œuvres pour piano de Gurdjieff/de Hartmann allongée sur le shikibuton, il dansait, je crois, car je sentais autour de moi des frissons aériens et gracieux. La chambre d’ami dans laquelle était posé le lit japonais n’a jamais accueilli d’autres existences que celle de Sasha et la mienne, finalement. Le chat, étrangement n’y entrait jamais. J’en viens presque à me dire aujourd’hui que je n’ai commandé le shikibuton que pour offrir l’hospitalité à mon fantôme avant même de savoir qu’il existait. La pièce avant cela était un lieu sans vie dans lequel j’accumulais des choses matérielles et sans intérêt.

Ainsi mes journées s’étaient peu à peu harmonisées à la présence de mon fantôme. Quand je lisais sur le lit de ma chambre, il venait s’allonger à côté de moi et je sentais son souffle sur ma nuque car il se penchait pour lire sur mon épaule. Il tournait parfois les pages de mon livre et il savait précisément quand le faire. Parfois, il s’endormait. Sa respiration s’apaisait puis le petit ronronnement caractéristique commençait. Je n’ai jamais si bien dormi que bercée par ce doux bruit devenu familier.

Il me manque à présent. Parfois, je me réveille en sursaut la nuit et je cherche, affolée, le souffle, le son, le corps éthéré. Il a disparu comme il est apparu.

J’ai espéré son retour, je l’ai attendu, en vain.

Puis, j’ai repris ma vie d’avant, mon existence d’être vivant réel mais je me demande si mon fantôme n’était pas moins chimérique que moi car je ne me suis jamais sentie si présente au monde qu’en sa compagnie de spectre. Tout faisait sens sans que je ne me l’explique. La vie était là dans sa complétude, simple, évidente.

Peut-être Sasha m’en veut-il de ne pas savoir comment faire perdurer cet état de plénitude, qu’il se dit que ça n’aura servi à rien, que je n’ai rien appris de son passage, de notre relation.

Ce matin, je bois mon café en regardant le paysage urbain par la fenêtre de la cuisine comme quand il était encore là et que je percevais son essence bienfaisante autour de moi. Mon chat, lance la patte en l’air comme pour saisir quelque chose que je ne vois pas.

On n’a qu’un fantôme par vie.

Photographie : Pam SoYou

-

Ligne 14

Que fait cet homme avec cette femme qui le maltraite du regard dans la voiture n°2 de la ligne 14 du métropolitain ?Le rictus de la femme était-il déjà perceptible au moment du « oui » devant le maire de la bourgade ?Quelqu’un l’a-t-il perçu ?Quelqu’un aurait-il pu prévenir l’homme alors ?Car cette sorte de grimace n’apparait pas en un jour sur le visage. Elle s’installe en amont de la fixation, se cherche, se demande durant de longues années si elle va se crisper sur sa droite ou sur sa gauche. Tel le termite qui ronge son bois de l’intérieur, grignote la poutre consciencieusement jour après jour, seconde après seconde et fait œuvre de destruction à l’insu de tous jusqu’à l’effondrement de la structure, le rictus a dû lui aussi préparer son surgissement spectaculaire pour être enfin là, visible, ostensible, manifeste un matin de mai dans le voiture n°2 de la ligne 14 du métropolitain fixant l’homme qui regarde ailleurs.Qui sait comment ces choses arrivent.Qui sait combien de temps on peut rester marié à un rictus.

Que fait cet homme avec cette femme qui le maltraite du regard dans la voiture n°2 de la ligne 14 du métropolitain ?Le rictus de la femme était-il déjà perceptible au moment du « oui » devant le maire de la bourgade ?Quelqu’un l’a-t-il perçu ?Quelqu’un aurait-il pu prévenir l’homme alors ?Car cette sorte de grimace n’apparait pas en un jour sur le visage. Elle s’installe en amont de la fixation, se cherche, se demande durant de longues années si elle va se crisper sur sa droite ou sur sa gauche. Tel le termite qui ronge son bois de l’intérieur, grignote la poutre consciencieusement jour après jour, seconde après seconde et fait œuvre de destruction à l’insu de tous jusqu’à l’effondrement de la structure, le rictus a dû lui aussi préparer son surgissement spectaculaire pour être enfin là, visible, ostensible, manifeste un matin de mai dans le voiture n°2 de la ligne 14 du métropolitain fixant l’homme qui regarde ailleurs.Qui sait comment ces choses arrivent.Qui sait combien de temps on peut rester marié à un rictus. -

Inspiral carpets

Il était sourd et muet. Elle était aveugle. Ils tombèrent amoureux un soir d’orage et de tempête. Il la serra dans ses bras au moment où elle trébuchait sur le pavé mouillé. Elle le remercia mais il n’entendit pas. Il souriait mais elle ne le vit pas.